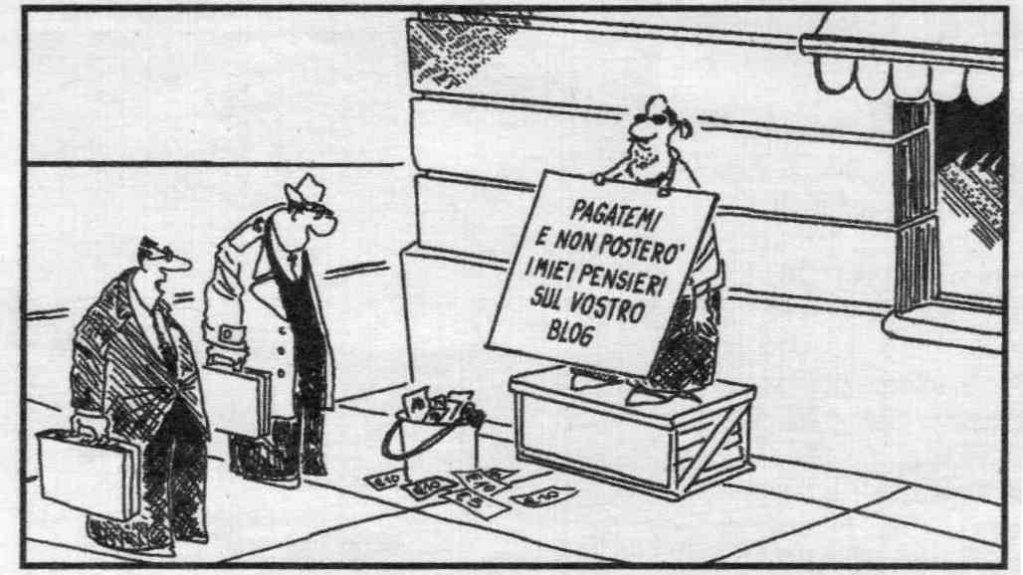

Non ho mai riso per le vignette della Settimana Enigmistica. Mai. Questo mio non ridere fa parte di un rituale che, nel tempo, ho scoperto essere abbastanza comune tra gli assidui consumatori della rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazione. Il rituale si compone di tre atteggiamenti fondamentali: la Settimana Enigmistica si sfoglia – e di conseguenza i cruciverba si fanno – sempre partendo dal fondo; i giochi nelle pagine precedenti alle Cornici Concentriche non fanno punto e, in assenza di figli o nipoti a cui lasciarli, si fanno solo dopo aver terminato i giochi “veri”; infine, delle vignette va compresa e apprezzata l’arguta ironia in rigorosa assenza di risate aperte (le uniche risate, a denti stretti, sono concesse solo nell’apposita rubrica) o tutt’al più segnalandole a occasionali avventori con la smorfia a mezzo sorriso di vostro padre quando sta per fare una battuta delle sue.

Sembra un approccio spocchioso a una comune forma di intrattenimento – e lo è, ci potete scommettere che lo è – ma allo stesso tempo è un’atavica forma di riconoscimento del valore di certa sobrietà culturale, non aliena al divertimento leggero ma ben lontana dalla volgarità, di cui la Settimana Enigmistica è proverbiale rappresentante. L’ho presa altissima, tanto per cambiare, ma in un’epoca in cui gli adulti sui social rispondono a indovinelli da terza elementare percependosi intelligentissimi, in cui la politica e l’imprenditoria si sentono minacciate da una bambina di 12 anni che disegna mucche e maiali in protesta, in cui è abitudine ridere sguaiatamente per i meme o dare del genio a chiunque ricordi la tabellina del 7 a Salvini, insomma in un’epoca come quella che viviamo, la risata interiore ha preso ormai le sembianza del gesto rivoluzionario.

Quale esercizio meraviglioso è guardare, leggere, capire, notare la sagacia dell’atto umoristico, interiorizzarlo e non andare oltre. Senza esternarlo. Senza dover annunciare urbi et orbi che si è colta la profondità, il fine riferimento culturale, la citazione cinematografica, il sottinteso. Tenendolo per sé. Senza cliccare su “condividi”. Senza l’uso smodato di superlativi assoluti, ché mica vogliamo fare la figura di quelli che ridono per una battuta normale, figuriamoci, se ridiamo è perché è [la più geniale/la battuta dell’anno/chiudete l’internet/muoio/questa è per pochi/gif di gente che sputa il caffè]. Senza bandierine da apporre. Senza curve opposte a cui dire di farsi una risata se si indispettiscono.

Soprattutto – ed è qui, il grande Bardo direbbe, che c’è l’inghippo – senza il bisogno di “essere d’accordo” e senza rendere conto della propria risata, anche della più sadica, masochista o scorretta, all’immagine pubblica che ci siamo ritagliati a suon di etichette, neologismi, militanze giovanili, filtri Instagram e traumi ingigantiti a favor di telecamere frontali. Senza sentirsi in obbligo di giustificarsi, fare i distinguo, estrarre dal cilindro [nonni partigiani/cugini torturati da Stalin/amici gay/vicini di casa ebrei/cazzotti a Chris Rock] nella disperata richiesta di perdono per il nostro inqualificabile comportamento alla bolla social sezione di partito comunità LGBT squadra di calcetto Selvaggia Lucarelli tavolata natalizia di zie bigotte associazione vittime del tricobullismo moglie calva che ci ha lanciato l’occhiata “Vediamo quanto riderai quando non la vedrai più nemmeno col binocolo”.

Quale gesto meraviglioso, libero, necessario è la risata interiore. Forse l’ultimo gesto indiscutibilmente analogico che ci sia rimasto.

Eppure questo non è un pezzo sull’importanza di ridere oltre i nostri impianti valoriali, non è un pezzo sui meriti culturali della Settimana Enigmistica, non è un pezzo sui nostri riflessi condizionati, non è un pezzo sulle donne calve che non sanno stare al gioco, non è un pezzo sul politicamente corretto e non è nemmeno un pezzo su quanto il bisogno di sentirsi inclusi si trasformi una gabbia liberticida.

Questo è un pezzo in memoria di Giorgio Forattini, perché non ho mai riso nemmeno alle sue, di vignette, e sapere che quel non ridere non ci sarà più ha un gusto amaro.

Lascia un commento