Stavano per finire gli anni ’80, avevo tre anni ed ero già un discreto rompicoglioni. Al primo anno di scuola materna sapevo leggere; era qualcosa di vagamente anomalo, ma quando nel secolo scorso eri piccolo e sapevi fare una cosa “da grandi” nessuno ti affibbiava un’etichetta di neurodivergenza per non turbare la psiche dei genitori dei tuoi amichetti intenti a ravanarsi nel pannolino; tutt’al più trovavi degli sconosciuti che ti sentivano leggere ad alta voce le targhette dei prodotti al negozio di alimentari e – al grido di “ma che bravo questo bimbo” – ti davano delle caramelle, iniziandoti alle droghe ma anche al concetto di spettatori paganti.

Ero un rompicoglioni, dicevo; vispo come molti altri bambini e tendente a importunare il prossimo né più né meno di oggi. Se nasci cagacazzi non puoi morire quadrato; no, aspetta, com’era? Vabbè, comunque, un sabato pomeriggio di quell’anno lontano ero infuriato – non ricordo perché ma immagino ci fosse di mezzo il Crystal Ball – e urlai ai miei (testuale): “Basta! Non vi sopporto più! Me ne vado”. Dopodiché inforcai il triciclo e partii per imbarcarmi su un cargo battente bandiera liberiana, e poi da lì in Bolivia a fare la rivoluzione sotto il nome di Ramón Benítez. Mi ripresero allo stop in fondo alla via – reazionari maledetti! – mi riportarono indietro e ancora oggi mia madre intrattiene gli ospiti raccontando di avere un figlio scemo.

Ho ripensato ai miei Diari del triciclo qualche giorno fa, leggendo la notizia – rilanciata immantinente da tutti i quotidiani, poi dice la sfiducia nella stampa – del bambino di 7 anni che si è incamminato verso la stazione, è salito su un treno ed è andato a Milano perché si ricordava di una gelateria buona dove era stato. Ohibò. Un bambino che ricorda una gelateria. E che addirittura sa prendere il treno (treno su cui sale abitualmente per andare dai parenti, ma questa informazione nel titolo “Le geniali avventure del mio piccolo Alex Supertramp” non ci stava).

Dato che la mia generazione è la peggior generazione di genitori della storia, la madre intervistata racconta – con la voce strozzata e una cartuccera di “se non lo provi sulla tua pelle non puoi capire” pronti a esplodere – le difficoltà di avere un figlio iperattivo e plusdotato, forse perfino prematurato come se fosse Antani. Pensate, ha addirittura “pianificato” la fuga lasciando a casa l’orologio con GPS; è chiaramente il nuovo Von Clausewitz, mica son tonti i genitori, figuriamoci, loro avevano controllato l’App, che altro potevano fare? Controllarlo? Rincorrerlo? A piedi? Analogicamente?

D’altra parte, mica è normale che un bambino a sette anni non stia mai fermo, tenga a mente le gelaterie e faccia cose sconsiderate se lasciato da solo. Non può dipendere da adulti più rapidi a mandar lettere struggenti ai giornali che a riacciuffare un infante prima che dica “vorrei un cono al puffo”; dev’esserci per forza dietro una situazione più complessa, che nessun genitore ha mai affrontato prima, una condizione clinica contro cui i rimedi naturali e la scuola pubblica non possono nulla: una sindrome, una neurodivergenza, un’omosessualità (è una citazione, mettete via quelle fobie e fatevi una cultura).

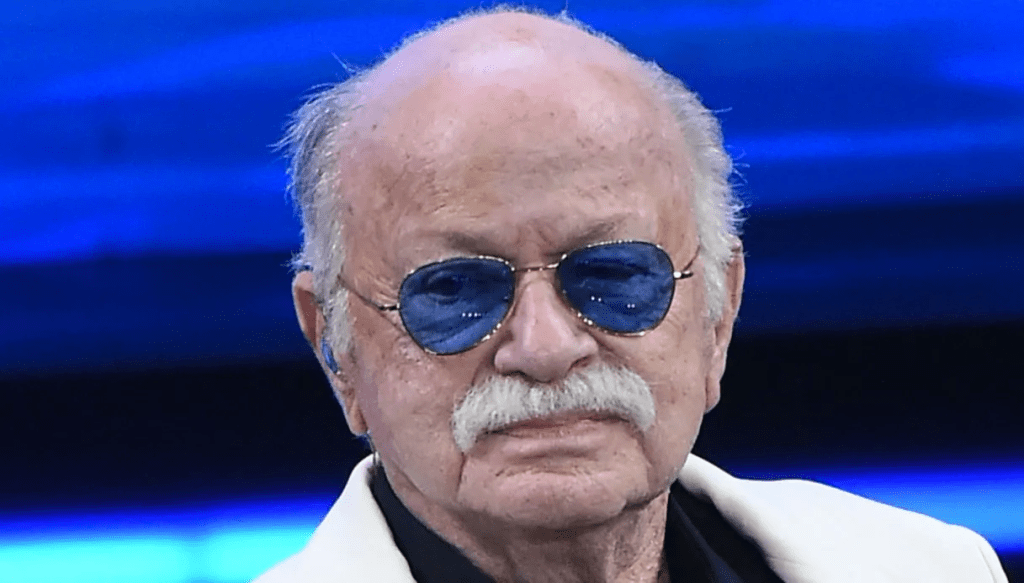

Ora, perché sto scrivendo tutto ciò? Non voglio rivendicare neurominchiate postume (per quanto, se pianificare un viaggio in treno a sette anni è “plusdotazione”, immagino che per un tentato golpe boliviano a tre mi spetti almeno un Nobel) e nemmeno suggerire che il puccettone di mamma ha più speranze di diventare Ronald McDonald che Napoleone, ma, volendo fare un’analisi strettamente narrativa, “Bambino prende il treno per andare in gelateria” è la versione softcore del gatto di Gino Paoli che tutti i giorni prendeva due pullman e attraversava Genova per andare a disoneste a Sant’Ilario.

Non dico di avere la soluzione, ma forse, prima di prescrivere Ritalin al pargolo, si può provare col Wiskas.

Lascia un commento